クリシュナ・後

門部:世界の竜蛇:インド:2012.05.18

場所:インド:マトゥラー

収録されているシリーズ:

『世界神話伝説大系14』(名著普及会):「クリシュナ物語」

タグ:インドのナーガ

伝説の場所

ロード:Googleマップ

悪魔ドルマリカにより生を受けたカンサ(カンス)王の暴虐に苦しむ民の祈りがヴィシュヌ神にとどき、ヴィシュヌは自身の化身クリシュナと世界蛇・アナンタの化身バララーマを兄弟として地上に出現させた。この子に討たれるであろうと託宣を受けていたカンサ王はヴィシュヌの策によりクリシュナの誕生を見逃してしまうが、気がつくと同時期に生まれた子どもたちをことごとく虐殺しようとする。その魔の手は、まだ生まれてまもないクリシュナへも迫っていた。

幼年時代の神技:

ヴァスデヴとデヴァキーの間に生まれたクリシュナは、カンス王の目を逃れるよう、川向こうの牛飼いナンドとヤソダーの夫妻に預けられていた。しかし、カンス王の放った殺戮者のうちプタナという女羅刹がこれに気がつき、ナンドのもとへ向かった。

プタナは美しい女の姿に化け、ヤソダーと親しくなると、乳母を頼まれた。プタナは自分の乳に毒を塗り、これをクリシュナに含ませて殺そうとした。しかし、クリシュナはプタナを離さず乳を飲みつくしてしまい、果てには相手の養液まで吸い取ってしまい、プタナは死んでしまった。

竜蛇は出てこないが、この部分はとても重要なので少し詳しく見ておこう。クリシュナに乳を吸いつくされた羅刹プータナー(プタナ)は、その正体を現し死んでしまうのだが、この恐ろしい羅刹とその死体の上で無邪気にしているクリシュナを見た村人たちは仰天し、彼の厄を払おうとする。

(牧女たちは)幼児の守護を祈って牛の尾を揺り、それから幼児を牛の尿で沐浴させ、牛の蹄のほこりを彼の体にふりかけ、牛糞で彼の身体にヴィシュヌの十二の名前をかきつけて厄払いした。

牛を神使いと尊ぶ風は今インドのヒンドゥーのものとして良く知られているが、これはもともとアーリア人たちが持ち込んだものであると思われる。なんとなれば、現代に至るまでゾロアスター教ではまったく同じような「厄払い」をしているのだ。

(パラシュヌームという浄化儀礼を受ける際は)その結界の中にあらかじめ九つの穴を掘っておいたあと、彼/彼女は、全裸になって最初の穴に潜る。すると、進行役の主神官が、大地の女神アールマティへの呪文を唱えつつ、先端にスプーンが付いた九節の棒(ナオーガレ)でもって、彼/彼女の頭から牛の尿(ニーラング)を振りかける。これは現代から見れば異様な光景だが、ゾロアスター教の教義では、牛の尿以上に高貴な液体は存在していない。この儀式の背景には、古代アーリア人が中央アジアで牧畜生活を送っていたころの生活習慣がある。太古の中央アジアでは、衛星作用のある液体はアンモニアしか考えられず、それゆえに牛の尿が重要視された。ニーラングを頭からかぶる行為は、決して未開宗教の奇態な風習と捉えるべきではなく、三〇〇〇年以上昔のアーリア人の生活習慣を頑固に守ってきたゾロアスター教の保守性・継続性の象徴と解すべきである。

このあたりには、脱アーリア的な流れの中で生れて来たヒンドゥー文化と言っても、否定の上に立つのではなく、包含しつつ生れて来たものであることがよく見える。アーリア的要素とインド土着の要素という視点が以下大変重要となるので、このシーンは象徴的なのだ。

ともかく、これにとどまることなくカンサ王は次々と悪魔の手先をクリシュナに向かわせるのだが、この中に「龍」も見える。

さらに不思議なる行ないの数々:

クリシュナが五歳になった時に、家畜に草を食べさせるため森へ追って行ったところ、カンス王の送り込んだ大きな鶴の悪魔が襲ってきた。他の牧童たちは皆逃げたが、クリシュナは少しも動ぜず、鶴のそばへ行くと、その嘴の中に自分をくわえこませた。それからクリシュナは自分の体を火のように熱くしたので、悪魔は驚いてクリシュナを吐き出そうとした。その隙に乗じて、クリシュナは上下のアゴを引っ張って引き裂いてしまった。

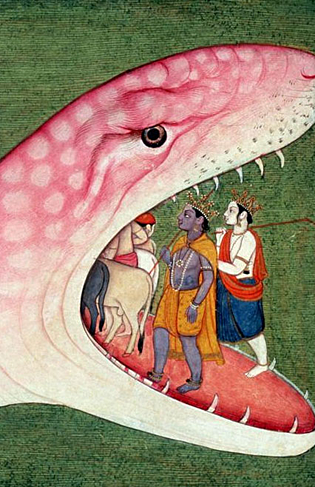

またある時、カンス王はアグハスールという獰猛な大龍を送り込んできた。龍は森陰に身を潜め、大口を開いて待っていた。牧童たちがこれを洞穴だと思って近づくと、アグハスールは大息を吸い込み、牧童も子牛もひとたまりもなく吸い込まれてしまった。これを聞いたクリシュナはアグハスールの口の中へ躍り込んだ。そして、急に体を大きくしたのでアグハスールの胃袋は破裂してしまい、牧童たちも無事に出る事ができた。

アガアスラ(アグハスール)

レンタル:Wikipedia:画像使用

鶴の悪魔はまた「バカ鳥(アオサギの一種)」ともあり、名はバカ・アスラであるようだ。さらに、驢馬の姿をしたデヌーカという悪魔(アスラ)も送り込まれるが、これは兄・バララーマによって討伐されている。

問題のアグハスールというのは大龍と書かれていおり、また大蛇だともある。カタカナ表記は様々だが、概ねアガという名のアスラ「アガ・アスラ」と了解しておいたら良い。名のとおりこれはアスラ族(阿修羅)であり、龍とはあるもののナーガ族ではない。

アガースラ[Aghasura]:

アガという名のアスラ Agha-asuraの意で、アジャガラという巨大な蛇の姿をしてクリシュナとその仲間たちを呑みこもうとするアスラであり、悪王カンサの将軍とされる。

他には見ないので、クリシュナ神話のここのみに登場するアスラのようだ。このようなアスラたちが次々にクリシュナとバララーマを襲うのだが、特にピンチになることもなく、二人はそれらを簡単に引き裂き倒してしまう。

しかも相手はカンサ王の手下だけではなく、時に創造神・ブラフマー(梵天)を仰天させる御技を示したりと大変なのだが、ここでヤムナー(ジャムナ)川に棲みついたナーガとの決戦も行われる。このナーガはカンサ王の送り込む悪魔などとは違って、言わばヤムナー川の主である。

怪蛇征服:

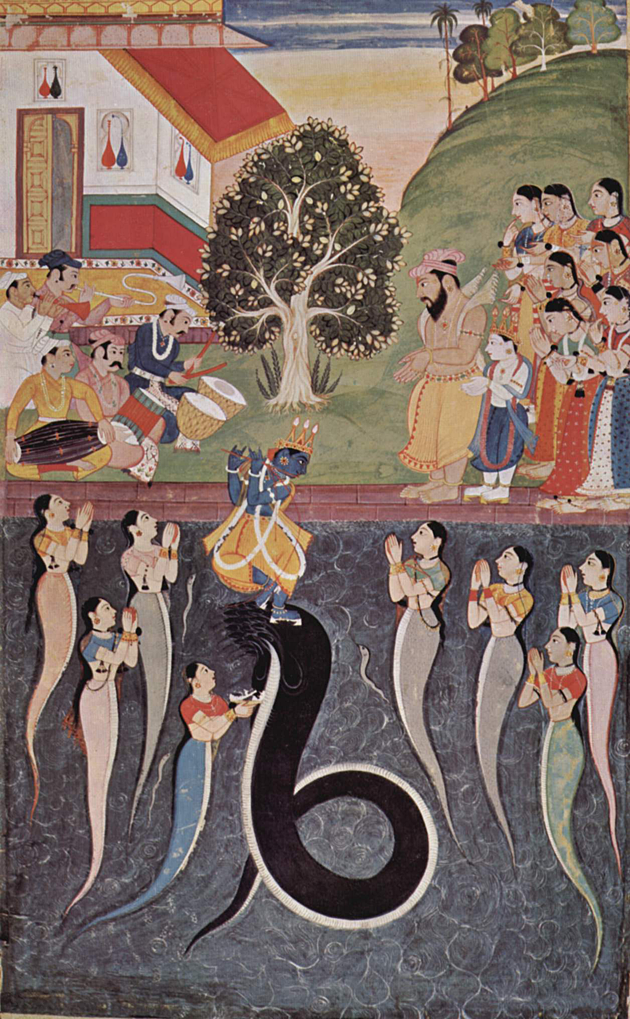

ジャムナ川にはカーリヤーというナーガ、恐ろしい毒を持つ多頭の怪蛇が棲んでいた。ある日牧童たちは川を辿って、このカーリヤーの住処に来てしまい、一帯の水に混じる怪蛇の毒を受けて転げ回って苦しみ、死にそうになってしまった。しかし、クリシュナが皆にその眼差しを向けるだけで、一同はけろりと治ってしまった。カーリヤーはもともとラマーナカ・ドイーバという所に棲んでいたのだが、ガルダに追われてこの金翅鳥は入れぬ結界の張られたこの地へ移り住んできていたのだった。

そうとは知らぬクリシュナと牧童たちは鞠遊びを始めていた。すると、鞠が河中に落ちてしまった。クリシュナが鞠を追って水中に入ると、カーリヤーが毒気を吐きながら百と十の頭をもたげ、襲い掛かってきた。クリシュナはカーリヤーに十重二十重に巻きつかれたものの、自分の体を大きくし、絞めさせなかった。結局まったく傷を受けずに怪蛇の頭の上に跳び乗ると、全世界ほどの重さとなってダンスをはじめ、足拍子でカーリヤーのたくさんの頭を踏みつけていった。

カーリヤーはもがきながらも、この子どもが神であるに違いないと悟り、すっかり諦め身動きもしなくなってしまった。その時、カーリヤーの妻たちがやって来てクリシュナに礼拝し、命ばかりはと命乞いをした。クリシュナが頭から降りるとカーリヤーも神とは知らず、と無礼を詫びた。クリシュナはカーリヤーにもといたラマーナカ・ドイーバへ帰るように命じたが、カーリヤーはガルダの事を話し、渋った。するとクリシュナは、その頭についた自分の足跡を見せるように、と言った。そうすれば誰だろうとお前に手を出すことはないから、と。カーリヤーとその妻たちは了承し、ラマーナカ・ドイーバへと去って行った。

カーリヤの頭で踊るクリシュナ

レンタル:Wikipedia:画像使用

これは非常に重要なシーンだ。もともとアーリア系・印欧語族の神話には、古くから雷神に相当する戦闘の神が怪蛇を討ち倒すモチーフがあるとされ、北欧のトールからインドのインドラまでそうであるとされる。そして、その典型どおりヴェーダ時代には水をせき止める怪蛇アヒ(ヴリトラ)をインドラが雷霆で打ち倒している。しかし、これをもってクリシュナとカーリヤの戦いはその二番煎じであり、ヒンドゥー版だと乱暴に紹介する向きもあるのだが、これはまったく違う。

そもそもカーリヤは相手が神であると悟った時点で抵抗をやめており、恭順している。初めから神と分かっていたら戦わなかったのだろう。この点神々の障壁となる印欧的怪蛇とは違う。またアスラたちをあっさり引き裂き打ち倒してきたクリシュナだが、カーリヤの時は「ダンス」というきわめて象徴的な行為で戦っている。先のアガアスラ(アグハスール)の時と見比べられたい。これは、ひとえにカーリヤがナーガ族であることによる。

カーリヤもまたカドルーの生んだ千のナーガの一なのだ。このシーン、バララーマは水中に沈んで浮んでこないクリシュナを他の牧童たちが心配するのを見つつ、クリシュナが殺されることなど決してないから、と皆に言い聞かせているのだが、バララーマの本性アナンタとカーリヤは要は兄弟なのだ。このバララーマの発言はクリシュナの絶対的な強さを言っているのと同時に、「カーリヤが気がついたら戦いは終ると分かっている」ことを示しているだろう。ここに、クリシュナ神話がなぜクリシュナとバララーマという兄弟の活躍として描かれたのか、という点に関するヒントがある。

さて、この後もカンサ王の繰り出す悪鬼羅刹らとの戦いは続くのだけれど、クリシュナとバララーマのタッグはそれはもう強くて、まさに千切っては投げ千切っては投げという感じである(タイトルイメージ参照・青い肌がクリシュナ)。クリシュナに至っては大神インドラに負けを認めさせるは、育ての母ヤソダーがその口の中に宇宙を見て呆然としてしまうは、という具合なので悪魔王カンサとはいえ立つ歯もなく、結局託宣どおりにクリシュナに討ち滅ぼされることになる。

その合間にも有名な所だと牧女たちの衣服を奪う話だとか、ラーダーとのロマンスだとか(実はこれはなぜか『バーガヴァタ・プラーナ』にはない)があって、長じては『マハーバーラタ』の『バガヴァッド・ギーター』に見るようにアルジュナ王子を導くのだが、この辺りは良いだろう。

最後に見ておきたいのはクリシュナとバララーマの最期である。終盤、クリシュナはその万能により皆の幸不幸を操っているのだと呪われ、一族は皆発狂して殺し合い、クリシュナとバララーマと女たちを除き滅んでしまうという悲劇の幕となる。

クリシュナの最後:

生き残ったバララーマは森に隠れ、クリシュナも女たちの保護を頼んだ後、バララーマの待つ森へと出掛けた。森へ行ってみると、バララーマは修道僧の如き姿をして森の端の大樹の下に座していた。やがてバララーマの口から巨大な蛇─アナンタが出て来、バララーマ諸共に大海の方へ去って行った。すると海の神、百川の神、数多の聖蛇が出て来てバララーマを迎え、かくしてバララーマは人間界を去ることになった。

クリシュナは一人淋しく森をさまよい、その身を横たえた。そこに一人の猟師がクリシュナを鹿と見間違い、その踵を射てしまった。猟師は近寄り、人であることに驚いて謝ったが、クリシュナは猟師をなだめると昇天しはじめたのだった。

クリシュナとバララーマの最期

レンタル:Wikipedia:画像使用

その悲劇もまた神の御心のうち、という解釈となるのだが、一方で前編に紹介したようにクリシュナには実在のモデルがいたのではないかともされ、その人物の最後が悲劇的だったのではないか、と見る向きもある。ともあれ、ここで注目し見比べたいのは兄弟の最期の様子だ。

バララーマがナーガ族のアナンタとして、ナーガたちの世界に帰って行く様子が大変強調して描かれている。一方で、クリシュナは「踵を射られて」死ぬのだが、これはクリシュナにそういう弱点があったことを最後に明かしている。アキレウスに代表されるギリシアの英雄がまま踵(アキレス腱)を弱点とすることは良く知られるが、このモチーフも印欧語族に古くから共通するものだったのではないかと考えられており(ジークフリートの背中など)、クリシュナの踵が弱点というのもその系譜なのだろう。

クリシュナ神話が歴史の流れの上で、脱アーリアとナーガ信仰など土着の文化の抱き込みを目指す時期に立ち上がって来たものであることは前半に述べた。そして、先にも見たように、クリシュナには先代のアーリア系の英雄を示す特徴がままあり、兄のバララーマはナーガ・アナンタなのだ。

クリシュナ神話がこの兄弟を一種の二重存在として描いている理由というのは、実は今ひとつ分かり難い。どちらも破天荒に強くて、どちらかがどちらかのシャドウなのかというとあまり役割の分担というのもない(時々バララーマがクリシュナを非難したりはするが)。すなわち、これは実にナーガを取り入れるためにバララーマは誕生した、ということではないかと思われ、龍学的にはむしろクリシュナより重要な存在となるかもしれないわけだ。

今回、並みいるナーガのリストなどからではなくこのクリシュナ神話からインドのナーガの話に入ったのは、このようにその話の作りそのものがナーガ信仰を取り入れるための構造を持つ……かもしれないという側面がこの神話にあるためである。クリシュナ神話も長大なので、紹介にもなっていないような竜蛇の登場する部分の拾い読みとなったが、「インドの竜蛇」と言ってもそう単純にこうだと言えたものではないことはやや見えたのじゃないかと思う。

広大なインドの大地と歴史に蠢く竜蛇たちの、その大きな潮流の合流面と境界面がこの神話にはある。この先めぐりめぐってその直感がよりはっきりとしたものとなることを期待したい。

memo

クリシュナ・後 2012.05.18