火の起源 I

門部:世界の竜蛇:パプアニューギニア:2012.04.18

場所:パプアニューギニア:アドミラルティ諸島

収録されているシリーズ:

『世界神話伝説大系22』(名著普及会):「火の起源(一)」

タグ:竜蛇と火の起源/太陽神と竜蛇

伝説の場所

ロード:Googleマップ

アドミラルティ諸島の海

レンタル:Panoramio:画像使用

パプアニューギニアの辺りというのは日本列島まで広がるオーストロネシア語族の流れとオーストラリアのアボリジニ達の流れの重なる所。さらに、遥か東ポリネシア・イースター島の方まで海を越えて展開していった人々の起点であったとも考えられ、その間の行き来も反映保存されている。要するに止めどもないほどの多様性を持つ地域なのである。小部族が独自の言語・習慣を保ちつづけ併存してきたので、実に600万程度の人々が800以上の言語を使用しながら今に至っている。ここがまず重要で、パプアニューギニアの神話といってもそれら膨大な部族のうちの、ということで広域で共有されているのかどうかはまた別、ということだ。

しかし、反面それぞれの独自性を維持しつつ交流する方法を発達させており、ピジン・クレオール語的な言語の共有や、独特な交易の見られる所でもある。特に「クラ」と呼ばれる贈与の循環が有名であり、贈与論では真っ先に紹介される。今回直接関係はしないので解説はしないが、参照先などから、そのような交流が常にダイナミックに行き交っていた土地であり海なのだということの象徴として知っておきたい。

クラ・リング

リファレンス:georgesteinmetz:画像使用

さて、このニューギニア島東部とさらに北東海上のアドミラルティ諸島には、蛇が人々に火の使用をもたらしたのだ、という神話が伝えられてきた。世界的には蛇が火をもたらすというモチーフはそう多くはなく、その中でこの地に複数のバリエーションを持つこの神話の型が伝わったというのは注目すべきことである。「火の起源」が人類史のエポックとしてどれだけ大きなものかを考えればその解釈の難しさも推し量られるが、とりあえず追ってみよう。

火の起源(一)

ある時、ウリムガウという者の娘が森の中を歩いていると一匹の蛇があらわれて、自分の嫁になるように、と言った。娘は蛇の嫁になるなど、と拒んでいたが、やがて説き伏せられて蛇の妻になってしまった。

蛇と娘の間には一人の男の子と一人の女の子が生まれた。ある日、蛇は子どもたちに魚を料理するように言った。子どもたちはまだ日が出ていないからと答えたが、暫くして太陽が昇ると太陽の熱で魚を温めてむしゃむしゃと食べた。蛇はそれを見ると、生で魚を食うなんて、これではそのうち自分までも食べられてしまうだろう、と顔をしかめた。そして、男の子に「さあ、お前はわしの腹の中に這い込むのだ」と言った。男の子はそんなことをしたら死んでしまうと驚いたが、再度命じられて蛇の腹の中に入った。

と、蛇は大きな声で「わしの腹の中に火が燃えているだろう。それを持って出るのだ」と言った。男の子が火を持って這い出て来ると、蛇は子どもたちにその火を使った煮炊きを教えた。(アドミラルティ群島)

これが、ニューギニア島の北東にあるアドミラルティ諸島に伝わった神話だ。「父蛇」という点が難しいが、とりあえずは熱源が太陽から火へと継承され強化されたという点、蛇の体内に火があったという点を押さえておこう。

アドミラルティ諸島の村

レンタル:Panoramio:画像使用

火の起源神話に関しては、ジェームズ・フレイザーが『火の起源の神話』(青江舜二郎:訳/ちくま学芸文庫)として広域にその伝承を収集している。内、アドミラルティ諸島(群島)のものに関しては先の父蛇の話はなく、オオワシとムクドリが火をとって来る話が紹介されている。一方、同メラネシア・南ソロモン諸島のサン・クリストバル島の創造主である蛇が火の使用を人に教えた話が紹介されており、これは参照しておこう。

アグヌアという、ヘビに化身した創造主に、双子の弟(彼は人間であった)があった。彼はその弟に野生のヤムイモや果物の栽培法を教えた。(中略)しかし、弟は言った。〝ここにあるものは、みな、かたすぎて食べられない。どうしたら柔らかくできるだろう〟。造物主であるヘビ(figona)は弟に棒を与えて言った。〝これをこすってみろ〟。これが火の起源であり、料理法でもあった。

また、メラネシアのすぐ南にあたるオーストラリアのクイーンズランドの体内に火を持つ蛇の話が紹介されている。文化圏も異なりやや離れるが、これも参照しておきたい。

クイーンズランドの南東部のカビ族によると、昔、火は口のきけないヘビ(Mundulum)だけのものであった。ヘビはそれを体内にしっかりしまっておいた。鳥たちがなんとか火を手に入れようとしたが、うまくいかなかった。その時、小さなタカがやってきて、おかしな格好をしてみせたので、ヘビは、ついにこらえきれずに笑いだした。すると、火はヘビの身体から飛びだし、みんなのものになった。

ともかく、いずれにしても蛇を介して火の使用がはじまっているわけだが、なぜ蛇なのだろう。

もとより大昔から現代ファンタジーに至るまで、竜蛇は火を体内に持っているものとして描かれる。清姫も火を吹いて安珍を焼いた。為朝の退治した大蛇も火を吐いていた。それは昔から日本でもそうである。西洋でもベオウルフの竜は火を吐く火竜だった。さらにメソアメリカでも蛇神でもあるケツァルコアトル王が人々に火の使用を教えている。実はヘブライの民も当初は蛇を信仰していたと見られ、それは火の蛇だった可能性もある。火と竜蛇の結びつきは決して局所的なものではない。

しかし、白状すると、蛇と火が結びつく理由というのが私には分かっていない。事実結びついているのだから何か「あぁ、なるほど」という接点があるはずなのだが。そこで、今回と次回では大まかに、火と蛇を繋げていく世界の様々な可能性を見渡してみたい。

まず、太陽と蛇の関係を考えてみよう。時として太陽神は蛇神である。双方農耕のための信仰であり結びついたと説明されるがそればかりでもない。太陽神は強力な信仰対象であるため、下って多くの地域で人型の神の像に改められたが、それ以前は蛇だったという所もある。代表的なのはエジプトだ。太陽神ラーは毎日日の出で再生し日没で死す神である。夜は冥界を渡って再生ポイントを目指している。これを冥界の底でつけ狙って喰おうとしているのがエジプトの大蛇アポピス(アペプ)だが、アポピスはもと太陽神だったのであり、ラーにその座を奪われたので恨んで狙うのだと説明されている。

このような日々死と再生を繰り返す太陽のイメージは日本でもそうだった面があるとされ、「穴」とつく地名や信仰対象となっている洞窟のうちには太陽が死と再生をする「穴」だと捉えられていたものがあると谷川健一は言う(現代書館『民俗学の愉楽』 など)。

ここで重要なのは、今太陽と言うと「球体」のイメージでとらえるわけだが、昔はむしろその見かけの軌跡(天の赤道)である「帯、ないし、筒(チューブ)」状というイメージが強かったのではないか、ということだ。そのようなチューブが天空と地下をぐるりと回って出入り(死と再生)をくり返しているというのならば、なるほど蛇のようである。今回の地域の近くで言うならば、アボリジニたちが虹をレインボー・サーペント(虹の竜蛇)だとするのが近いものであるように思う。

(余談だが、本邦の古代に星をツツ(筒)と言ったとしたら、このような見かけの軌跡のチューブがそれであるのだと思う。それが蛇だと言うなら理由も同じになる。)

もう一点。少し離れた分野に興味深い話がある。分析心理学を創始したC.G.ユングが集合的無意識(普遍的無意識)を構想した切っ掛けとしていつも例に出す話がある。これは引いておこう。

彼(患者)は窓ぎわに立って、頭を左右に動かしながら目を細めて太陽を見つめていた。彼は私に同じようにしてごらん、そうすればたいへん面白いものが見えると言った。何が見えるのかと尋ねると、私には何も見えないことに彼はびっくりして、こう言った。「太陽のペニスが見えるでしょうが。私が頭を左右に動かすと、それも同じように動くんだよ。そしてそれが風の原因なんです」。もちろん私はその特異な観念を少しも理解できなかったが、しかしそれをしっかりと書きとめておいた。

そしてユングは四年の後、神話の研究をしている際にアルブレヒト・ディーテリッヒの本に、ミトラ教の儀典書とされる一文が紹介されているのを発見した。そこにはこうあった。

……可視の神々の歩む道は、日輪を貫きて、すなわち我が父なる神の中心より現わる。同じく、神に仕うる風の源たる、かの筒もまた可視となるべし。すなわち汝、日輪より垂れ下れる筒を見るならん……

日本のユング派の草分けであった河合隼雄もこのような「太陽から紐が垂れている」というような幻視の症例がままあることを紹介し、日本神話では八咫烏(正確ではないが三本足のカラスの図像のこと)がこれにあたるのではないかと考察されていた。このような症例と神話の類似が集合的無意識といったようなものを示すのかどうかはともかく、特異な精神状態(意識の変容状態)にあってはあるいは太陽は「そう見える」ということはあるのかもしれない。もしそうなら「太陽の蛇」は不思議でもなんでもない当たり前のイメージということにもなるだろう。

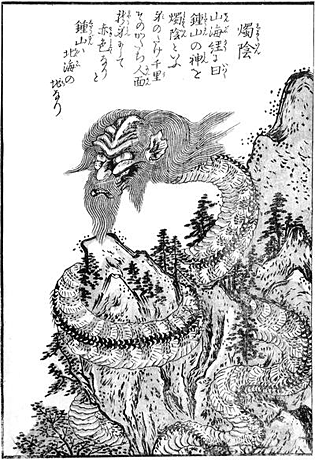

そして、少し脱線気味になるがさらにもう一点。竜蛇の特異な「目」を太陽とする例もある。『山海経』の体長が千里におよぶという「燭陰」が有名だ。「目を開けば昼となり、目を閉じれば夜となる」というのだから目が太陽なのだろう。また先の話と関係して「息をすれば風が吹き荒れる」という点も興味深い。

『山海経』に関してはいずれ詳しくまとめるので簡単に紹介するが、これ以外にも『山海経』には竜蛇が太陽と関係していた節がある。『山海経』の前半「五蔵山経」には(これが『山海経』の主体部)、二十種ほどの竜蛇が記載されているが、そのうち七種が「これが現れると天下(その国・邑)は大いに旱(ひでり)する」という属性を持っている。

ジョウヨウ

フリー:画像使用

これは例えば「ジョウヨウ」のような水中に棲む魚のような竜蛇であってもそうであり、『山海経』にはナガモノの時点で旱との関連があるとされる傾向があると言えるだろう。ただし、既に大雨・洪水などと結びつけられている竜蛇もおり、「旱魃」の語の由来である(竜蛇とはされない)女神「魃」と、雨をもたらす応龍の神話も『山海経』の「大荒東経・北経」にある。『山海経』は長い時をかけて語り継がれ、書き継がれて成ったと考えられ、一筋縄にはいかない所は注意だ。

話を戻すと、これらのような点に太陽と蛇が(後の習合というだけでなくダイレクトに)結びつけられていた痕跡があり、メラネシアでもそうであったとすると表題話の「熱源が太陽から火へと継承され強化される」モチーフはやや見えて来る感じもする。蛇という点を除けば火の起源として太陽からそれがもたらされるというのは王道だ。太陽と蛇が結びつきさえすればそこに落としどころのひとつがあるだろう。

しかし、次の「蛇の体内に火があった」というモチーフを詳しく考えるためには、さらなる広い視点が必要となる。「体内の火」とは主には大地母神・グレートマザーが持つものなのだ。ということで、その方面を印象づける「火の起源(二)」に続けていこう。

火の起源 I 2012.04.18