蛇神ンデンゲイ

門部:世界の竜蛇:フィジー:2013.04.06

場所:フィジー:ビティ・レブ島

収録されているシリーズ:

『世界の伝説2 海I』(ぎょうせい)「蛇の神 デンゲイ」など

タグ:世界蛇/洪水伝説

伝説の場所

ロード:Googleマップ

「目を開けば昼となり、目を閉じれば夜となる」という世界をこえた宇宙規模の神々しい竜蛇といえば中国『山海経』の燭陰だが、そのスケールは燭陰の専売ではない。アジアから東に島々を辿った先、メラネシアの東端フィジーの人びともそのような偉大な蛇神ンデンゲイを敬ってきた。「鰻のトゥナ」のところでも述べたように、ポリネシアに拡散していく世界には、そもそも蛇がいなかったので、蛇の神としては文字通りの「世界の果て」となるのがフィジーなのだが、そこに世界でもまれに見る始源の蛇神が語られてきたのだ。

▶「鰻のトゥナ」(ニュージーランド)

オセアニア

フリー:画像使用

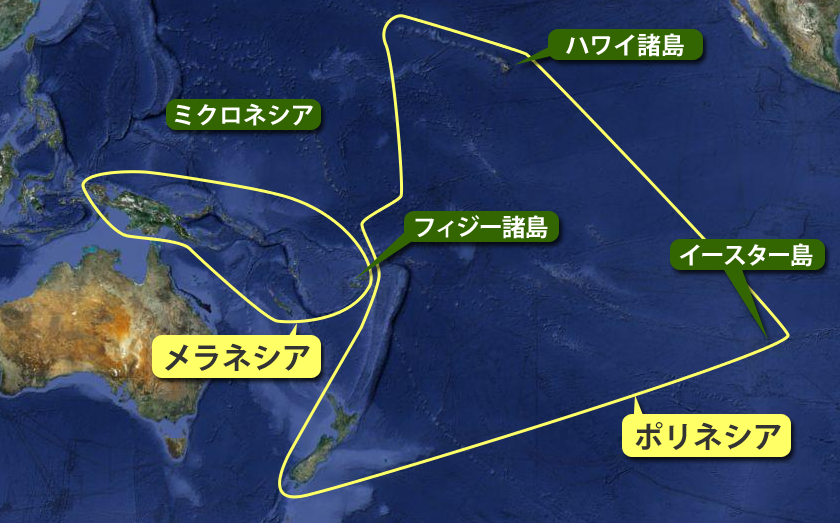

では先に、そのメラネシアとポリネシアの違いを中心としたオセアニア文化の概観をおさらいしておこう。大まかには上図のように大分される。ハワイ諸島・イースター島・ニュージーランドを結んだトライアングルをポリネシアといい、ニューギニアからオーストラリア大陸の北東方に連なる島々を辿るエリアをメラネシアという。これは人類の移動の歴史そのものにステップがあり、文化的・形質的にも明瞭な違いがある。

ニューギニアからの人びとの移動は「ラピタ文化」の担い手の移動が考古学的に見つかっていったことからある程度はっきりしていった。ラピタ式土器という特有の文様を持つ土器の分布が指標となり、BC1600あたりから東へ移動をはじめ、フィジーにはBC13Cくらいには到達していたようだ。もっとも、それ以前の痕跡もあり、フィジーにはおよそ8000年前から人がいたようだとされているが、これはよく分からない。ともかくラピタ文化の担い手は、フィジーからトンガまでが移動の限界だったようで、ここで一旦動きが止まり、これがメラネシアとその先の境を形成したものと思われる。

ラピタ式土器

リファレンス:The Encyclopedia of New Zealand:画像使用

ちなみにラピタ式土器だが、この文様「歯状印文」は、針の束を押しつけて模様をつけていく方法に特色があり、入れ墨の手法と密接な関係があるだろうと考えられている。これは南方系の所謂「黥面文身」の文化との関係が考えられるので、少し詳しく引いておこう。

入れ墨は考古学的資料としては残らないが、入れ墨と同じような模様は木彫や土器の模様にも見いだせる。入れ墨も南太平洋を代表する聖なる形である。たとえば南太平洋文化の原点、ラピタ式土器の模様は、入れ墨の模様に受け継がれたと思われる。この模様は先を割った竹のような道具で粘土の表面を突いて施している。その方法自体はまさに入れ墨の手法である。そして入れ墨用の針と思われる骨製の遺物も発見されている。入れ墨は基層文化であるラピタ文化がすでにもっていた風習であることはほぼ間違いない。

BC1000年あたりにはフィジーからトンガ・サモアあたりまでやって来ていた人びとは、そこで約1000年以上とどまり、原ポリネシア文化を形成していたが、AD300年あたりから再度移動をはじめ(おそらく航海技術の革新があったものと思われる)、太平洋に漕ぎ出していく。彼らはイースター島(AD400)、ハワイ諸島(AD500)、ニュージーランド(AD800)という感じに「鳥も通わぬ島々」へと到達していった。このように、メラネシア圏への人の移動とその先のポリネシア圏への人の移動の間には千年という準備期間があるのである。

というわけで、メラネシアとポリネシアには違いが大きい。大まかにはメラネシアは農耕主体で様々な言語に分れ、神話・伝承も部族ごとに色々という複雑さがあるが、ポリネシアはほぼ漁撈民でこれだけ広い海域が言語的にも神話伝承的にも比較的均一という特徴がまずある。そして、メラネシア人は形質的にも比較的背が低いが、ポリネシア人は比較的背が高いという違いもある。われわれから見たらニューカレドニアもフィジーもハワイも「南国の島々」ということでひとくくりに見えるが、大まかにはこういった流れがあるのだ。

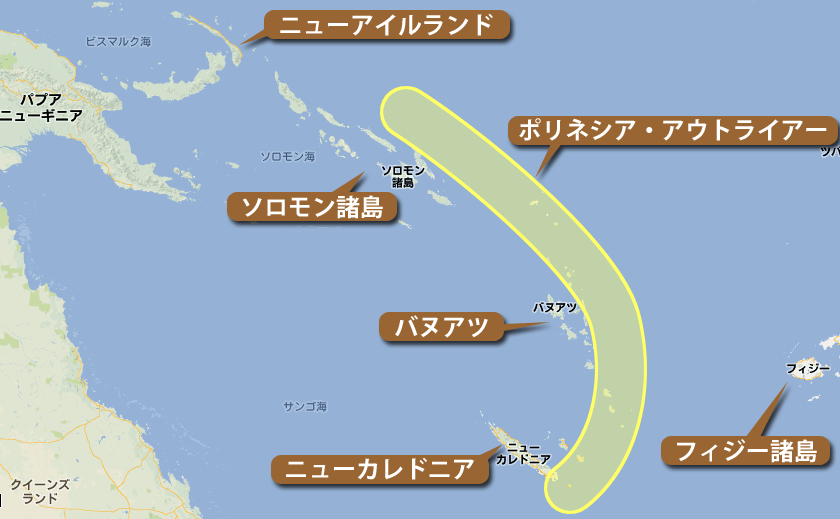

そのメラネシアとポリネシアの境にあたるのが今回の舞台フィジー諸島である。地政学的にはメラネシアになるが、もとよりポリネシアとの行き来も盛んで半ばポリネシア文化圏でもある(身長も他のメラネシア人に比べて高い)。ものの本には「ポリネシアのフィジーでは」と書いてるものもままある。まったく境界的な島であるわけだ。今回の話ではこの点も重要となるので、今少し詳しく述べておこう。人の移動は西から東の一方通行ではなくて、下った時代にはもちろん「逆流」もあった、という点だ。

メラネシア

フリー:画像使用

メラネシアのニューギニアからフィジーへ連なる島々の、各諸島の東側にはポリネシア的な要素がまま見えることが知られている。これをポリネシア・アウトライアーという。昔はメラネシアへの人の移動のうちに既にポリネシア的文化の胚胎があり、それが残存したものとも考えられたが、現代の言語学の成果は下った時代のポリネシアからの逆流であるとほぼ結論づけているという(『オセアニア世界の伝統と変貌』編:石川栄吉:山川出版)。

フィジーなどはポリネシア・アウトライアーよりさらに東にあるのだから、逆流したポリネシア文化の影響の強さというのも推して知るべしである。一例として、ポリネシアに顕著に見られる海の彼方の祖たちの来た(架空の)島「ハワイキ」への信仰がフィジーにも色濃くあったことをあげておこう。日本風にいえば常世の国であり、ニライカナイであるが、そういった島ハワイキに自分たちも死んだら行くのだ、とフィジーの人たちは思っていたという。これも下ってキリスト教などが大きく入る過程で変質していくのだが(フィジーの半分はキリスト教徒:後述)、余談となるが面白い話がある。

フィジーにブレ・カロウという特異な高い屋根を持つ建築物があるのだが、「ブレ」は家、「カロウ」は神の意なので、要は神社である。で、ここで神さまは「天から降りてきて願いをきいてくれる」とフィジーの人はいうそうな。しかし(この点曖昧なのだが)、その神はまたご先祖さまたちのことだともいい、だとするとなぜ天から降りてくるのか、祖霊は海の彼方のハワイキにいるのではないか、ということになる。そこでそのままそう訊ねたところ、フィジーの人は大変困って色々考えた挙げ句こういったという。

「ア、ハッハッハハー、海からだろうと、天からだろうと、どっちからでもいいんだよ、神は神であればいいんだよ、神が来たんだと信仰すれば、それでいいではないか……」(『海を渡る神々 死と再生の原郷信仰』外間守善:角川選書)

ということでなんだか日本の漁師町でもそうなりそうな話ではある。

話を戻すと、基本メラネシアンは農耕をよくし、これに基盤を置く信仰形態なのだが、フィジーには海洋民族ポリネシアンの特色であるこのような海の彼方の原郷への信仰があるということだ。その他にも色々なメラネシア的な面、ポリネシア的な面の比較が今回いろいろ出て来ることになるが、このあたりでまずは主題となる神話の前半を見てみることにしよう。

「蛇の神 デンゲイ」(前半):

フィジー諸島の神々のうちで最も偉大で最も強いのは蛇の神デンゲイであった。オーストラリアとアメリカの間の島々を造ったのもこの神である。この話はフィジーの人々がまだボートを造ることもできずに島の外を知らなかったころのことである。

デンゲイは聖なる山、ナカウヴァンドラにある洞穴に住んでいた。神が晩、眠るために横になって目を閉じると夜になった。神が寝返りを打つと大地がごろごろとなり、地震となった。デンゲイが朝目覚めて、目を開けると、島の空は明るくなった。デンゲイは卵を二つ生んだ。そのひとつから長男のロコラが、もう一つから娘のウトがはい出した。ロコムツも指物師のカウサムバリアも、神々の使いナガイも、蛇の神の息子である。デンゲイは子どもたちにバナナとヤム芋を食べさせ、火の作り方をはじめ様々な神の技を教えた。

そのころは島があまりなく珊瑚礁だけだったので、デンゲイはロコムツに島を作らせた。ロコムツは海に入ると土をかき寄せて珊瑚礁の間に盛り上げた。ロコムツが長い着物を引きずったところに岩ができた。

ある日デンゲイは、ラキ=ラキ海岸の岩礁にぶつかる波の音をうるさく思い、洞穴のカーテンを開けた。カーテンは頭を下にしてぶら下がった生きた蛇たちで作られていた。ナガイに波に音をたてないよう命じてくるように言い、それからラキ=ラキ海岸の波は音を立てなくなった。

(ここから子神の巨人ナガイとヴヤ族の神とのやり取りなどあるが中略)

ある日、デンゲイはロコラとカウサムバリアに、おまえたちがフィジー全島の支配者になれるような技術を教えよう、といってたくさんの人間が乗れる浮き材付きのボートを造る方法を教えた。これで島から島へ渡ることができるようになり、息子たちには「船大工」の名が贈られ、ロコラを首長とする船大工族は、フィジー諸島を統べる強大な王国となった。

まず蛇神の名のことだが、引いた『世界の伝説2海』では「デンゲイ」となっているが、この神は他にも「ンデンゲイ・ンデゲイ・デゲイ」などと様々に表記され、英語資料でも「Ndengei・Ndegei・Degei」などばらつきがある。海外の資料など見ると「N」が頭に着く「Ndengei」がもっとも多いようなので、地の文は「ンデンゲイ」とする。卵を生んではいるが「偉大なる父神」という風で、男の蛇神のようである。

また、さらに表記に関しては他の子の神や地名なども同じでばらつきがある。例えば山の名ナカウヴァンドラはまたカウヴァンドラともあるが、基準は量り難い。引く資料ごとにまちまちだが、以下だいたい同じような名は同じなのだと思われたい。ちなみに今回地図上ポイントした位置が「Kauvandra」とあるので、このあたりが聖地なのだろう。

では、順に話の中のモチーフを見ていこう。ンデンゲイそのものだが、表題話では全般的にこの船大工族の祖であるということを語り、始源の蛇であるという側面は最初に少し語られるくらいである。しかし、話によってはそちらが強調される場合もあるようだ。例えば次のような評価になることもある。

メラネシアの多くの人々のあいだに同一の神話的構造が存在しているからといって、フィジー諸島に見られる重要な例外を無視してよいわけではない。ポリネシア文化の影響が以前から指摘されているこの群島には、人間が神蛇ンデゲイの孵した鳥卵から生まれたとする伝承がある。ンデゲイは地獄の力と土の生命原理を体現しているので、ここには、地下と天に二重起源をもつことの結果として、人間に両極的本性を付与するポリネシアの観念と非常に類似した観念が識別できる。

この系統の「地獄の力」を体現するンデンゲイの話というのがよく分からないので、引いた文から推し量るのみだが、一般にメラネシアでは世界の創造とか天地がどうとかいう壮大な神話は語られず、概ね一族(のトーテム)がまわりに対してどのようなポジションであるのかを語るのが神話である。一方ポリネシアではよく知られるように天と地(海)が引き離される壮大な幕開けが神話のはじめに持ってこられており、また存在する世界・文物の起源を語るものが多い。比べてみたら『世界の伝説』の方はまさに船大工族の来し方行く末を語るものでメラネシア的である。

これに対し、ンデンゲイは山の洞穴に住んでいるが、ポリネシアのハワイキ信仰では、あの世の入り口がこのような(海に向いた)洞穴であり、そこが信仰されることが多く、そちらが強調されたらンデンゲイはそのあの世とこの世の境に住む蛇神、ということになるのかもしれない。このような点から「地下と天に二重起源をもつことの結果として、人間に両極的本性」があることを語るようなンデンゲイの神話もまたあるのだろう。表題話からは窺い難いがそのようなポリネシア的ンデンゲイのイメージもあるようだと気をつけておきたい。

次に、子の神のロコモウトゥ(ロコムツ)が島を造っている話についても少し。以前も指摘したが、オセアニアには「はじめは陸しかなく、水が溢れ海になった」という系統の神話と「はじめ海しかなく、神が(釣り上げるなどして)陸を引き上げた」という系統の神話がある。概ねポリネシアに「はじめは海しかなかった」という話が多く、大体マウイが島を釣り上げる。そういう点ではロコモウトゥの造島神話はポリネシア的といえるだろう。ここで少し細かな点として、「長い着物を引きずったところに岩ができた」とあるのが気になるが、より詳しくは以下のようだ。

ロコモウトゥは海底から土をこすりとって集めて大地を創った。ロコモウトゥが長い服を引きずった時には砂浜ができ、服を引っ張り上げて動いた時には海岸は岩場となった。

これだとよく分かるだろう。特に引きずった時には砂浜ができたというのは素直にイメージしやすい。あるいは日本の造島神話にもそういった話があるのではないかと思わせる。なお、どちらかというとメラネシア的な「水が溢れて海」のモチーフは、後半ンデンゲイが大洪水を起こす話にシフトしている可能性があると思う。その点はまたそちらで指摘しよう。

そしてよもやの「潮騒の禁忌」が語られるのだ。龍学では伊豆地方の探求でおなじみのこのモチーフだが、ンデンゲイもラキ=ラキ海岸(カウヴァンドラの北東の海岸)の潮騒をうるさいと封じている。実はこの潮騒の禁忌が何を語っているのかというのが私にはよく分かっていない。伊豆ではキノミヤの神がいやがる。分からないのだが、ここで「あの世」と「この世」の境の洞窟にいるンデンゲイがいやがっているというのはヒントであるかもしれない。

また洞窟をしきっているカーテンが頭を下にしてぶら下がっている生きた蛇どもであるというのも面白いが、ともかくこのようにして偉大な蛇神ンデンゲイが子を生みながら世界を整えていき、その息子の二人がすぐれたカヌー(おそらくアウトリガー式のカヌー)の作り方を教わり、フィジーの覇者となるのだ。

「蛇の神 デンゲイ」(後半):

ロコラを首長とする人々は、デンゲイに教わった強力な造船技術を持ってフィジー全島に君臨し、ナンタヴェアという大きな町を作った。デンゲイはさらにナンタヴェアを訪れて人々に役に立つことを教えた。

ところが、富み栄え、労働も奴隷たちが行なうようになると、ロコラたち支配者の船大工族は働くのがいやになってしまった。しかしながら、美しい黒い鳩トゥルカワがデンゲイの洞穴の前で鳴くとデンゲイが起きて「朝だ。起きて仕事を始めろ!」とナンタヴェアに向けて命ずるのだった。ロコラたちは再三デンゲイにもう働きたくないのだと訴えたが聞き入れられなかったので、反旗を示し、神との戦いに備え、奴隷たちを酷使して強固な土塁を持つ要塞を築いた。それでもデンゲイはロコラたちが分別を取り戻すことを期待して見守っていた。

しかし、ついにロコラはデンゲイを起こす黒い鳩トゥルカワを射殺してしまった。さすがのデンゲイもこれにて堪忍袋の緒が切れ、怒りをあらわにしてロコラたちの町に災いをもたらそうとした。けれども、己の技術を過信するロコラたちは怖れず、さらに土塁を高くしていった。デンゲイは挑発するロコラの町に大雨を降らせ、海は膨れ上がって海岸も土塁もこえ、ナンタヴェアはまったく海の下に葬られてしまった。ボートや筏で逃げ出し、生き残ったものもいたが、以降はかつて従えていたよその首長の下について働くよりなくなった。

生き残った人が多くレワ川のほとりに入植したので、今日までこの地のボート建造の技術は高度なのだという。また、後にバウ族の王がデンゲイの洞穴に神殿を建てたが、そこにあった神体は石であったという人もいる。

先によく分からないがある意味この神話で最も興味深いかもしれないところを指摘しておくと、ンデンゲイが起きる(目を開ける)と朝が来るわけだが、それを「美しい黒い鳩トゥルカワ」が促す、となっている。冒頭に『山海経』の燭陰のような太陽そのものであるかのような蛇神の話だといい、またそれは神話のはじめの方でも語られているが、世界の太陽信仰への接続という点ではこの「黒い鳩トゥルカワの鳴き声でンデンゲイは起き、昼となる」という部分が重要ではないかと思う。

これは「太陽とカラス」のモチーフのひとつであるかもしれない、と思うのだ。現状トゥルカワに関しては、先の話に語られる以上の事が分からないのでそう指摘するにとどめるが、三本足のカラスの仲間かもしれない(フィジーにはカラスというのはいないそうなので鳩なのだろう)。

ともかく、増長した船大工族に天罰の大洪水がもたらされるというのがこの神話の後半なのだ。異話異伝がたくさんあるようで、人物の配置も一様ではないが、この大筋は同じである。「洪水神話」という点では次の資料に引かれている筋も紹介しておこう。

フィジー諸島のビチレブ島やラウ諸島には創世の蛇神デゲイ(Degei)にまつわる洪水神話がある。ビチレブの例ではデゲイの二人の息子(あるいは孫)がツルカワ(デゲイの大事にしている鳥)を殺してしまった。二人はデゲイから罰せられるのを予知し、大工のロコラなどの助けを借りて丘の上に砦を作る。デゲイが攻撃するがなかなか砦は落ちない。しかしデゲイは最後に洪水の力で攻めると息子たちは降参し、カヌーで遠くに避難してしまう。人々はいつか彼らが戻ってくると信じている。(Reed and Hames 1997: 16-17)

(当該稿は後藤明)

ロコラが船大工の祖、という点は変わらないのだが、ここでは反旗を翻す二人の息子(『世界の伝説』ではロコラとカウサムバリアの兄弟)とは別に「大工のロコラ」であるようだ。このあたりは前半にも述べたようにメラネシア的にンデンゲイがダイレクトに一族の祖という話を語る場合は、ロコラがンデンゲイの子、ということになり、ポリネシア的にンデンゲイとその眷属が天地の構造をあらわす、より巨大なもの(巨人のロコモウトゥとナガイのような)である場合は、人間はその末端から派生していくもので、ロコラとンデンゲイの距離も遠のくのだと思われる。

いずれにしても大洪水で散り散りに流されてしまうのだが、ここで問題となるのがキリスト教との関係だ。誰もが読んで思うように、旧約聖書のノアの大洪水のようであるわけで、必ず比較の話題が出るのだが、困ったことに本当にキリスト教と習合してしまっているところもある。

フィジーは英国領だったのであり、その国民の約六割がキリスト教徒ということなのだが、実はフィジー国民の四割くらいはインドから来た人なのだ。イギリスがフィジーにプランテーションの為にインドの人を大量に送り込んだのでそうなった。このインドからの子孫はヒンズー教・イスラム教を信仰するので、つまりもとからのフィジー人は皆キリスト教徒ということになる。これもなむなむ百年以上の歴史となるので、フィジー神話も聖書の神話と関連づけて再編集されたりするわけなのだ。

すなわち、その線では「ヤハウェはデンゲイに人間づくりで挑戦し、デンゲイはこれに失敗して追い払われた」というような話になっている(『世界神話辞典』「ロコラ」の稿:アーサー・コッテル:柏書房)。当然ロコラはノアと同一視され、『世界の洪水神話』にあるような「いつか帰って来る二人の祖」はイエスとエホバなのだというような話にもなる。このような信仰はカーゴ・カルトとも関係する。

カーゴ・カルトとは十九世紀後半からの植民地支配の時代の産物とされるのだが、オセアニアの人々は白人の船に積まれている荷(カーゴ)は、神から人々への贈物であり、これを白人が横取り・独占しているのであって、カーゴを自分たちが手にすれば至福の世界が訪れるのだと信じた。しかし、これらの「海の彼方からの贈物」という発想は、前半述べたハワイキ信仰もあり、また日本の海浜地域もそうだが、島嶼文化には普遍的に見られるものだと思われ、植民地時代になっていきなり発生したものとはいえない。西欧のもたらした文化との大きなギャップが「白人のカーゴ」という一点に集中した信仰に変質させてしまった、ということで、おそらく「いつか帰って来る二人の祖」(彼らは白人の世界から帰ってくるともされる)という発想にもこのカーゴ・カルトと同じような変質過程があると思われる。

そして、同様のことは「大洪水」という主たるモチーフそのものにもいえるのだ。確かにオセアニアに広く「神の掟にそむいて洪水が起る」という神話伝説があり、これらがキリスト教の影響で発生したなどとは到底考えられない分布を見せてはいる。しかしながら、メラネシア全般に今回の話のような「神と人との争い」という話があるのかというとそんなことはない。例えばフィジーの西隣のバヌアツ(ニューヘブリデス諸島)のタンナ島では洪水(海の発生)を次のように伝えている。

蛇の夫を持った女が、この蛇を毒殺し、死体を埋めるが、その場所からココヤシが生え、甘い水が湧くようになった。蛇の夫と女の間に生まれた息子には、この泉のことを皆には言わぬようにと命じていたが、あるとき息子は仲間の子どもたちにこのことを言いふらしてしまう。これを知った女は怒り、水を封じ込んでいた壁を叩き壊し、海を発生させた。これにより人々は他の島々へ散り散りとなってしまった。

いずれ神的な蛇と蛇に嫁いだ人間の女がいて、その怒りによって水が溢れて海になるのではあり、「神の掟にそむいて洪水が起る」のではあるが、ンデンゲイの話と比べて「神に楯突いたおろかな人間への天罰」というような大袈裟なものでないのは分かるだろう。フィジーの場合も、このように素朴でメラネシア的な海の発生を語る話、ないし島々に人々が散り散りに住むことになった謂れを語っていた洪水伝説が、キリスト教の影響により大袈裟な神と人との戦いの話になってしまったのではないか、と思いもするのだ。

さて、長々と見てきたが、このような始源の蛇神がフィジーのンデンゲイなのだ。もとよりメラネシアというのはニューギニアから蛇伝説だらけだが(大概強力な一族の祖は蛇である)、その中にあってもビッグスケールな蛇神であるといえよう。殊に、その寝起きが昼夜を分つのだという伝は、ある意味燭陰よりも興味深い。燭陰は古い時代にそう記録されたということではあるが、これが延々信仰され語り継がれていたというわけではないだろう。一方、ンデンゲイは古い記録があるわけではないが、現役で語り継がれてきたのである。

世界そのものが竜蛇なのだという発想があった、というのは仮説ではない。それは事実語り継がれてきた神話伝説であり、今にまで伝わる信仰である。きっとメラネシアの島々には、こういった蛇神がまだたくさん眠っているのだと思う。

memo

蛇神ンデンゲイ 2013.04.06