ベオウルフ・後

門部:世界の竜蛇:イングランド:2012.04.04

場所:スウェーデン/イングランド

収録されているシリーズ:

『世界神話伝説大系38』(名著普及会):「ベオウルフ」

タグ:王と竜蛇/宝を守る竜蛇

伝説の場所

ロード:Googleマップ

竜の基本的なイメージを押さえたところで、さらなる特徴を見ていこう。竜は宝が好きで、これを守っているのだった。ここの表現は邦訳原典で見ておこう。

……さて、夜中に災をなす

劫を経た竜、燃え熾りつつ塚を

探し求め、炎に包まれて夜ごと宙を翔る、

肌のすべらかなる魔物は、喜びの源なる

件の秘法が荒らされているのを知った。その竜を、

地に住む者らはいたく恐れた。竜は地中の

秘法を求め、そこにて異教徒の黄金を齢を重ねつつ

守るものである。さればとて、

竜に益するところは些かもないのである。

かくして、民に仇なす者は

三百の星霜を重ねつつ地中にて

巨大なる宝蔵を守ってきたが……

竜が好む地中の宝とは、つまり塚墓の副葬品のことである。ゲルマンは多く火葬を行ったが、その遺骸と遺品(副葬品)を塚に納めた。スウェーデンのガムラ・ウプサラの王の墳墓群がよく紹介される

ここにきわめて重要な問題が発生する。竜とは誰なのか、ということだ。物語の上ではどこからともなく宝を求めてやって来るのだが、本質的なイメージというのは「墳墓の中の竜蛇」である。前編で見たように実質的に竜といっても大蛇なのだ、ということであれば、「墳墓の中の大蛇」である。

ここで一旦話を変えて、そもそもベオウルフがその老境に竜と戦わねばならない意義のことを述べておこう。とりもなおさず絶望的ですべてが無に帰すような未来が預言されても怯まず真正面から挑むというのがゲルマン魂爆発のシチュエーションなので、無論そうではあるのだが、少し注意が必要な点がある。ゲルマン戦士にとっては「寿命で死ぬ」、日本風にいえば「畳の上での大往生」というのは「忌むべきこと」だったのだ。これは既にタキトゥスの『ゲルマニア』にも書かれているが、谷口幸男『ゲルマンの民俗』によくまとめられているので引こう。

文献から知れる限り、死に方はゲルマン人にとり重大な関心事であった。それは、この世で生命から離れ、あの世へ行く際、力を失い、みじめな姿で行けば、それがそのまま来世にも続くという信仰をあらわしているように思える。Strohtod(日本流に言えば、畳の上の死)を人は恐れた。老いと病で止むなく死期をむかえた者が、武装をして席について自殺をしたり、又、病気でもない老人が殺してもらったりする例が見られる。戦士が戦場で華々しく死ぬのは最高の名誉であって、これが後に説くワルハラ信仰にもつながっていく。

この死生観をわきまえずに話を追うとわけの分からぬ解釈になる。印象を補強するために『エッダ』(スノリのエッダ)で、ロキとアングルボザの間に生まれたラグナロク三兄妹(?)の死の女神ヘルの処置を語るところにも端的に記されているのでこれも引いておこう。

オーディンはヘルをニヴルヘイムに投げ込み、九つの世界を支配する力を彼女に与えて、彼女のところに送られるすべての者たちに住居を割り当てることができるようにした。それは、病気で死んだ者と寿命がつきて死んだ者たちだ。彼女はそこに大きな屋敷をもっているが、その垣根は驚くほど高く、その門は大きいのだ。彼女の館はエーリューズニルといい、彼女の皿はフング(空腹)、ナイフはスルト(飢え)、下男は……

エーリューズニルはヴァルハラの鏡像と言って良いだろう。戦って散った戦士の魂のみが、オーディンとフレイヤとヴァルキューレたちの管轄となり、「病気で死んだ者と寿命がつきて死んだ者」は地下の死の女神ヘルの管轄になってしまうわけである。

以上を踏まえてベオウルフ王と竜の戦いを見返すと、これは力を失った英雄の最期を描いたのではなく、逆に力を失うことなく死した英雄の話なのだということが分かる。王が宝剣ネイリング(ネグリング)で斬り付け、その宝剣が折れ砕けるところは要約では絶望を意味するピンチの描写のようだが、そうではない。

……大将軍はなおも武門の誉れに

思いを致し、渾身の力を籠めて

大刀を振り降せば、激しき勢いにて竜の頭に

打ち当たった。ベーオウルフ王秘蔵の鈍色に輝く古剣

ネイリングは砕け散り、戦に臨んで

用をなさなかった。いかなる鉄造りの剣も

闘いに際して彼の助けとはならぬ

定めであった。伝え聞くに、

血潮を啜っていよよ堅固なる武器を戦の庭へ

携え行く度ごとに、

如何なる剣をも手加減することなく打ち揮う、

勇士の膂力はあまりにも優れていた。

それがかえって災いとなったのである。

ネイリングは竜に砕かれたというよりも、ベオウルフの力に耐えられなかったのだと言っているのだ。ベオウルフは英雄としての力を失っていなかった。それを示すために竜は現われたのである。ここにおいて、王に死をもたらす竜は、王の死後の力そのものと限りなく近接することが分かるだろう。

端的に言えば、墳墓の中の竜蛇とは、埋葬された王が変じた存在に他ならないのではないかと私は考えている。『ベオウルフ』一話で結論じみたことを言うわけにはいかないが、ここにゲルマンの王と竜蛇の関係の(あるいは死者と竜蛇の関係の)最も重要なところがあるのではないかと思うのだ。

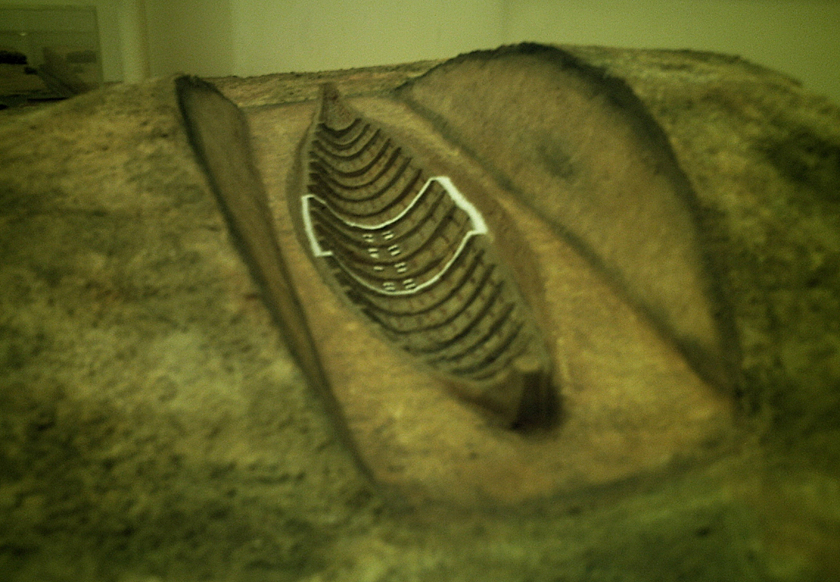

そして、このことは海へ出て行ったゲルマンたち、すなわちベオウルフの叙事詩を伝えたヴァイキングたちの葬儀の模様により色濃く現われていく。彼らも塚の墓を築いたが、その塚の中に、船とともに死者を埋葬した。船葬墓という。中でもノルウェーのオーセベリで発見された船葬墓の中のロングシップがもっていた船首は象徴的だ。ヴァイキングにとって船は竜蛇だった。その竜蛇に納めて塚に死者を埋葬したのだ。

サットン・フーの船葬墓の模型

レンタル:Wikipedia:画像使用

ベオウルフ王は最後に「海に伸びたる岬に大いなる塚を築かしめよ」と遺言し、そうなった。サフォーク州ウッドブリッジ近くのサットン・フーの遺跡は海際ではないが(このページトップの伝説マップ上のポイントがサットン・フー)、船葬墓であり、ベオウルフ王の埋葬もこのようであったのではないかとよく引き合いに出される。そこに埋葬された者のもつ兜と楯には明らかに竜と思われる装飾が施されている。これが王の物ならば、王は竜の姿を与えられて埋葬されたのだ。

サットン・フーの楯の竜(復元模型)

レンタル:PHOTO PIN:画像使用

『北欧神話』のH・R・エリス・デイヴィッドソンは写真の楯飾りについて「鋭い歯と三対の翼と分岐した尾があり……ベーオウルフの龍を表しているのだろう」と解説している。また、彼女は次のようにも言っている。

北欧の龍もまた秘蔵宝物を守っていた。そしてそれはいくつかの話においては、死んだ男が、ファヴニルのようにその塚のなかで黄金の上に横たわる龍に変身することができたという話を含んでいるのである。

ベオウルフと竜の話。それは現代のファンタジーのイメージの源泉とでも言うべき位置づけであり、所謂英雄と所謂ドラゴンの激突の原風景ではある。しかし、今回見てきたように、その本質において人の生死と竜蛇という、〝あちら〟と〝こちら〟を行き来するモノは何かという、「龍学」が繰り返し問題とするモチーフを私はここでも見るのだ。多分ゲルマンたちは「そのイメージ」を持っていたのだろう。

そうであれば、塚の陵墓に葬られたベオウルフ王の魂もまた、半分はヴァルハラへと行き、半分はドラゴンとなって塚の宝を守っているのだと思うのである。そこに、世界の竜蛇たちを繋いで行くハンドルを見定め、この偉大なる英雄王の話をひとまず終えることにしたい。

memo

竜蛇と眼・視線に関して追記。実際の生物としてのヘビはトカゲと同じ有鱗目のヘビ亜目であり、つまり独立した目(オーダー)を形成しないくらいトカゲと近い。が、決定的に違う身体部位がある。「目(眼)」だ。デズモンド・モリスは次のように言う。

……ポイントはヘビの目の異常なデザインにあり、ヘビの目は基本的にトカゲの目と違っている。そこには透明な防御体や皮膜の代行をするまぶたがないだけでなく、構造上の細部に基本的な数多くの違いがある。これらの点を徹底的に研究したのは、G・L・ウォールズだった。現在のかれは、ヘビの目をほぼ完全に新しい構造だと明言する。それはトカゲの目から直接的に進化したのではなく、独特の器官としてゼロから構成されたという。穴を掘るヘビは実際に目がなく、穴を掘った現生のヘビの祖先もまた、暗い地下の世界でモグラのように、ほとんど目を失っていたのである。新しい目は、現在のヘビが地表に再出現したとき目の原基から進化した。

さすがライアル・ワトソン博士の師匠だけあっていちいち台詞が大袈裟なのだが、ヘビの目の特異性というのはまったくそうなのだろう。これは昔の人たちもよくよく観察し、畏怖を抱いていたのだと思われ、各地の竜蛇譚で竜蛇の目が際立って描写される。そもそもドラゴンの語源となるギリシア語の「ドラコーン(δρακων)」はおそらく「視線」に関する語がもとである。

Dragon 竜。もとギリシア語のdrakonから出た語で 'see clearly','watch' などを意味する。伝奇的な巨大な怪物でうろこをつけ……(中略)……dragonはまた伝説的に宝物の番人をすると考えられたことから、「厳重な監視者」……(などを意味する)。

宝を守る竜とはその特異な視線で守る「監視者」であったのだ。ギリシア神話のイアーソンと黄金の毛の羊の皮の守り手も「眠ることのない竜」だった。ヘビにはまぶたがないからだ。そして、これは間違いなく邪視(evil eye)の問題と関係するのだが、ここで話がゲルマンの葬儀に結びつく。

人が死ぬと、後ろ向きに近づいて、眼、口、鼻孔を閉じる。「息」というのが「古北欧語」〈魂〉の原義。肉体を去った死者の魂は再びもとの肉体に戻るべきではない。眼を閉じるのは〈邪視〉に対する恐れで、現代にも通じるものがあると思う。『ラックスの谷の人々のサガ』に、眼光を恐れ、袋をかぶせたが、相憎袋に穴があいていて、穴からその辺りを瀕死者が見たため、辺り一帯草が生えないようになった、とある。少々オーバーだが、瀕死の者の眼光の威力を語っているれいである。

このように死者・瀕死者の視線というのはゲルマンにとってまことに危険なモノなのだ。ゲルマンに限らずとも例えば日本で亡くなった人の顔に布をかぶせるのも同様だろう。また、葬儀や神事の際に「振り向いてはいけない」というのも、恐ろしいモノを「見てしまうとまずい」のと並行して「見られたらまずい」のである。おそらくゲルマンの「死者が塚墓の中の竜蛇となる」という話は、宝の守り手・監視者・邪視の持ち主・死者の視線、という繋がりで関係してゆくと思う。この方面からの死者と竜蛇の関係もよくよく頭に入れておきたい。

ベオウルフ・後 2012.04.04